漆とは東洋に生育するウルシノキから採取した樹液を加工した天然樹脂塗料です。塗料とし利用されるほか、接着剤としても利用されます。漆と日本人との関わりは深く、その歴史は12,600年前の福井県・鳥浜貝塚からの出土品が確認されており、やがて仏教の伝来、貴族社会、武家社会と時代は移り使用目的や様式を変えながらも日本独自の高度な文化として発展をしてきました。滑らかで奥深い趣きを持つ美しさは多くの人を魅了し、長い時をかけ錬磨されてきた数々の技法は途絶える事なく現代作家へと受け継がれています。

工芸美術とは

漆芸 Urushi (Lacquer)

髹漆(きゅうしつ)について

素地に下地を付け漆を塗り仕上げる工程の総称です。立体的な造形と漆の塗肌の味わいや光沢を生かした様々な制作が行われております。

素地について

漆は液体なので素地(胎・たい)が必要になります。木材を指物加工、挽物加工した木胎、竹を編んだ籃胎(らんたい)、金属を使う金胎、焼き物を使う陶胎などがあります。

乾漆について

木や石膏などで原型を作り麻布を漆で貼り重ね形を作る技法です。原型から外して作る脱乾漆、原型を取り出さず組み立てた木枠などが残った物を木芯乾漆、和紙を貼り重ねた物は紙胎と呼びます。奈良時代の仏像などに多く用いられ、興福寺の国宝・阿修羅像や唐招提寺の国宝・鑑真和上像などがあります。

下地

砥(と)の粉や地の粉を水と生漆で練り込んだ物(錆・さび、地錆)を木箆などで素地に付け、乾燥硬化後,砥石で水研ぎをします。この工程が漆器の強度を決める重要なものです。表面が均一平滑になるまでこれらの作業を繰り返します。

下塗り、中塗り

下地工程が終われば、漆を刷毛で塗ります。漆は中塗り用の漆や仕上げ用の漆、色漆用の漆など多くの種類があり、目的に応じた漆を塗り重ねます。乾燥した後に駿河炭などで塗面を水研ぎします。表面が平滑になるまで繰り返します。

上塗り(花塗)

最後に任意の漆を埃など付着させないよう注意して塗ります。そのまま塗面を磨かず仕上げる事を塗立(花塗)と言います。

蝋色(ろいろ)仕上げ

上塗りした塗面を駿河炭などで刷毛目が無くなるまで水研ぎし、生漆を摺ります。乾燥後との粉を種油で練ったもので研磨(胴擦り)し研ぎ傷を消していきます。さらに生漆を摺り乾燥後、種油を付けた綿花等で摺り、角粉(鹿角の焼き灰)を素手に少量取り磨きます、艶が上がりきるまでこの作業を繰り返します。

加飾技法について

蒔絵

奈良時代に技法の源流がみられ平安時代以降高度に発達し江戸時代には完成された技法であり、世界の中でも稀な日本を代表する美術品として認知されています。漆で文様を描き乾燥しないうちに金、銀等の金属粉や乾漆粉(乾いた色漆を粉状にした物)を蒔き付けます。乾燥後漆を塗り固め炭で研ぎ研磨して蝋色工程同様仕上げます、基本的に4技法に分けられます。

平蒔絵 (ひらまきえ)

文様に粉を蒔きその部分だけに漆を塗り固め研磨して仕上げる技法。

研出蒔絵 (とぎだしまきえ)

文様に粉を蒔き器物全体を漆で塗り込み平滑に研ぎ出し文様を表す技法。

高蒔絵 (たかまきえ)

文様に炭粉や錫粉を下蒔きしさらに漆で高く盛り上げた後に蒔絵を施す技法。

肉合研出蒔絵 (ししあいとぎだしまきえ)

上記の技を組み合わせた高度な蒔絵技法。

これらを応用した数々の技法もあり、金属粉の大きさや形状により多彩な表現をすることができます。

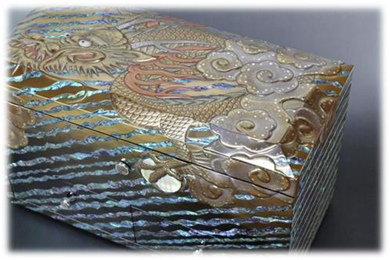

螺鈿(らでん)

螺鈿の技法は奈良時代に唐から伝えられ、夜光貝、鮑、蝶貝等の貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を文様に切り表現する技法。その貝は使用目的により厚みを調整します。厚貝(約1ミリ)を文様に切り器物に嵌め込む嵌入法、器物に貼り付けて縁を処理する貼付法、いずれも細線を毛彫し表現します。本来はこの厚貝を使用するものを螺鈿といい、薄貝を使う物は青貝細工という。

青貝(薄貝0.1ミリ)を文様に切り器物に貼り漆を塗り込み研ぎ出す青貝塗。他にも細かく砕いた貝を並べたり蒔いたりする青貝技法があります。

平文(ひょうもん)

金、銀、錫等の薄板を文様に切り器物に貼り漆を塗り込み研ぎ出す技法であり、古来より使われ応用されてきました。

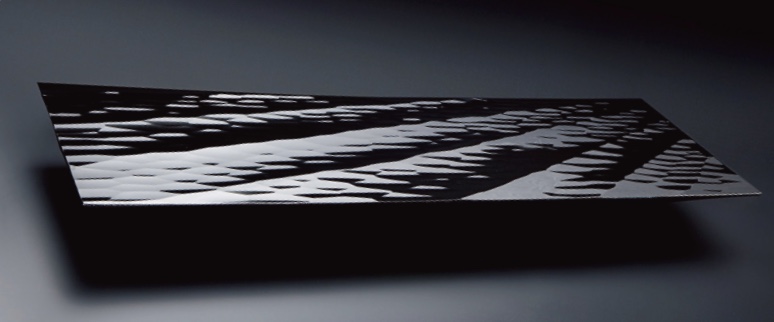

堆朱(ついしゅ)彫漆(ちょうしつ)

堆朱は朱漆を70~150回塗り重ね文様を彫り表現します。黒漆の場合は堆黒、黄漆の場合は堆黄などと呼びます。彫漆は数種の色漆を堆朱と同じように塗り重ね彫刻を施し断面の色層の美しさを表現します。

応用技法

これらの加飾法はしばしば併用され美術的に様々な表現で制作が行われています。沈金や蒟醤や変塗りなど各地方で盛んな技法も多く有り、刀の鞘などに趣向を凝らした為、鞘塗りとか変り塗りなどと呼ばれ、その技法は2千種とも3千種にもなります。